Hutan mangrove adalah sekelompok tumbuhan yang terdiri atas berbagai macam jenis tumbuhan dari famili yang berbeda, namun memiliki persamaan daya adaptasi morfologi dan fisiologi yang sama terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut1. Pasang surut air laut menyebabkan terjadinya fluktuasi beberapa faktor lingkungan yang besar, terutama suhu dan salinitas. Oleh karena itu, jenis-jenis tumbuhan dan binatang yang memiliki toleransi yang besar terhadap perubahan ekstrim faktor tersebutlah yang dapat bertahan dan berkembang. Kenyataan ini menyebabkan keanekaragaman jenis biota mangrove kecil, akan tetapi kepadatan populasi masing-masing umumnya besar2, salah satunya ada di wilayah Teluk Teluk Youtefa Kota Jayapura.

Penelitian dari FMIPA UNCEN oleh Hendrikus Randongkir , Henderite L. Ohe, dan John D. Kalor pada 2015, mengungkap potensi perikanan di kawasan mangrove di KWA Teluk Youtefa di Papua antara lain terdapat empat jenis ikan, tiga jenis kepiting dan lima jenis kerang3. Bukan hanya rumah bagi ekosistem alam, Teluk Teluk Youtefa juga menyimpan kekayaan adat dari masyarakat Kampung Enggros yang berdiam disana.

Kampung Enggros yang terletak di Distrik Abepura, Jayapura merupakan salah satu kampung tempat tumbuhnya hutan mangrove yang lebat. Begitu eratnya masyarakat adat akan hutan mangrove ini, warga Enggros terutama para nelayan perempuan, menganggap sakral hutan ini, yang juga merupakan bagian besar dalam hidup keseharian mereka, salah satunya dengan adanya tradisi Tonotwiyat4.

Tradisi Tonotwiyat telah dilakukan secara turun temurun sejak dahulu. Mama Yos, salah satu penghuni di Kampung Enggros, meneruskan tradisi yang dilakukan oleh ibu dan neneknya. Sudah sejak lama para perempuan mengunjungi hutan untuk mencari pasokan bahan pangan seperti bia (kerang), udang, kepiting dan ikan. Selain itu, biasanya para perempuan berkumpul mencari sumber pangan sambil berbagi cerita mengenai kehidupan. Masyarakat setempat meyakini bahwa hutan perempuan merupakan para-para (tempat berkumpul) bagi para perempuan yang tidak boleh berkumpul di para-para, tempat khusus laki-laki kampung berkumpul. Ada sejumlah peraturan di dalam wilayah hutan mangrove, yaitu yang pertama, laki-laki Kampung Enggros tidak boleh masuk ke wilayah hutan dan jika masuk, akan dikenakan denda. Selain itu perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh masuk, mereka juga tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh membuang sampah, dan kayu bakar harus diambil dari kayu yang jatuh saja. Sebuah tradisi dan kebiasaan yang autentik, menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan antar warga dan juga menjaga serta menghormati lingkungan tempat mereka “menumpang” tinggal dan mencari makan disitu.

Namun, ancaman terhadap wilayah pesisir bahari kian terancam. Pembangunan yang cukup masif terjadi di Papua, seperti pembangunan jembatan Holtekamp dan jalur dayung untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) menjadi salah satu penyebab mulai terkikis dan tercemarnya wilayah hutan mangrove di desa ini. Banyak sampah yang terbawa akibat pembangunan dan daerah wisata di kota-kota atau daerah sekitar, membuat sampah plastik tertimbun di lumpur yang kemudian mengancam habitat bia, salah satu jenis kerang yang biasa ditangkap dan diolah warga kampung Enggros dan ikan, udang serta kepiting5.

Ancaman bukan hanya datang dari daerah sekitar, namun juga dari pusat. Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) yang dinilai dilakukan secara tergesa-gesa dengan partisipasi publik yang minim apalagi dari masyarakat adat dan sudah di sahkan di bulan Oktober 2020 yang lalu, membuka pintu akan beberapa resiko terancamnya wilayah pesisir termasuk lahan atau hutan mangrove. Setidaknya ada beberapa bentuk isi pasal yang perlu dievaluasi atau bahkan dihapuskan dari UU CK6.

Pertama, sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat dapat mengurangi fungsi kontrol terhadap tingkat eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta melemahkan esensi otonomi daerah. Pemindahan kewenangan perizinan yang tersentralisasi di pemerintahan pusat juga dapat mengurangi fungsi kontrol yang seharusnya dapat mencegah terjadinya eksploitasi berlebih.

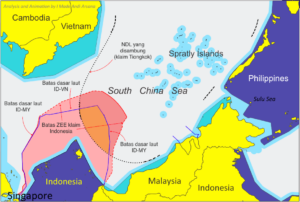

Kedua, simplifikasi perizinan yang diatur oleh UU CK dapat mendorong ekspansi usaha besar-besaran di daerah pesisir dan ruang laut tanpa mempertimbangkan daya dukung ekosistem. Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) demi mendukung investasi. Apabila dipadukan dengan UU CK, kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang) menjadi ancaman yang semakin nyata bagi kehidupan nelayan.

Ketiga, perubahan sistem perizinan menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), tidak didukung dengan penentuan kelembagaan dan metodologi yang jelas dan kredibel. Saat ini, di Indonesia belum ada lembaga yang dapat dianggap siap dan berpengalaman untuk melakukan penentuan risiko secara holistik. Terlebih lagi, database di Indonesia belum dapat mendukung efektivitas risk-based approach, sehingga penentuan risiko dikhawatirkan dapat bersifat subjektif. Dampaknya, kegiatan usaha yang tidak dianggap beresiko tinggi tidak diwajibkan untuk memiliki izin. Jika penentuan risiko tidak akurat akan membahayakan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Keempat, UU CK meminimalisir partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pemanfaatan pesisir. Pelibatan masyarakat pada tahap penyusunan AMDAL dibatasi dan Komisi Penilai AMDAL yang bersifat multi-stakeholder dihapuskan. Implikasinya, pemanfaatan wilayah pesisir berpotensi mengesampingkan pertimbangan nasib masyarakat yang bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir.

Berkaca pada kisah warga Kampung Enggros Papua yang menjunjung tinggi wilayah pesisir dan hutan mangrove, seharusnya membuat pemerintah berpikir berkali-kali dalam menerapkan UU CK serta secara aktif mencari celah kekurangan dari UU CK yang bisa merugikan dan mematahkan hati masyarakat adat. Keberadaan wilayah pesisir dan masyarakat adat sudah menjadi suatu kesatuan dan identitas diri yang mereka tidak bisa pisahkan, bahkan jauh dari sebelum Indonesia merdeka. Akan sangat bijaksana, jika Pemerintah lebih berpihak pada mereka yang menjadi tulang dan rusuk Indonesia, DNA asli yang merawat, menjaga, dan menghormati alam dan tradisi budaya, ketimbang fokus terhadap penambahan profit dan investasi, dan lebih mengindahkan jeritan hati masyarakat adat dan wilayah pesisir.

*******

Sumber Utama:

Koalisi KORAL – EcoNusa

1 Sukardjo, 1996

2 Kartawinata et al., 1979

3 https://www.mongabay.co.id/2019/12/22/nasib-hutan-perempuan-kampung-enggros/

4 EcoNusa

5 https://www.econusa.id/id/ecostory/hutan-perempuan–pelestarian-ekosistem-bakau-oleh-perempuan-enggros–bagian-2–

6 https://www.econusa.id/id/ecostory/environment-and-indigenous-peoples-in-the-job-creation-law